来源:爱范儿

《粗野派》中的草图

虽然批评声音不少,《粗野派》还是获得包括「最佳影片」大奖在内的大量提名,布洛迪和琼斯也分别获得获得「最佳男演员」和「最佳女配角」提名,前者已经斩获金球奖影帝的奖项。

《粗野派》不是唯一一部有 AI 参与的奥斯卡提名电影。因为抵制 AI 曾经大罢工的好莱坞,似乎开始释放出友好的信号。这引发不少争议:如果大家都用 AI 增强表演,那演员还需要磨练「演技」吗?

评奖的事情让学院派自己去定夺,作为一名非专业影迷,我更看重的是电影给我带来的总体感受,像是「AI 成龙」这种不尊重观众的效果,市场会自己投票反对,而如果能带来更好的效果,那我觉得,无可厚非。

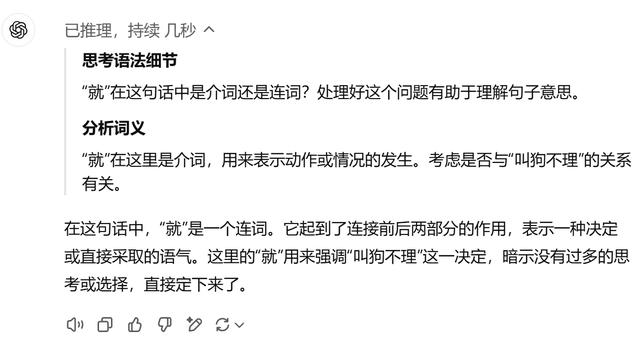

我的 ChatGPT

虽然因为被工作淹没,这些想法很快被我抛诸脑后,但从来没彻底消失,我也因为这次效果不错,而更乐意去使用 AI 了。

但有时看着 ChatGPT 给出一个又一个惊艳的答案,也会思考,既然 AI 胜过我这么多,那我作为人类的意义,又在哪里呢?

人类不会一败涂地

即使是大肆鼓吹 AI 改变生活的科技大厂们,都还在接二连三推出翻车的 AI 产品广告, 不经意流露出 AI 时代下人类的创造力的悲观态度。

有了 Google 的 AI,父亲键入两三句话就能帮女儿完成一封给运动员偶像的粉丝信,措辞或许比还是小学生的小女儿都要完美,但,情感在哪里?

Apple Intelligence 在手的办公室白领,看起来懒惰、愚蠢,但只需要轻点几下,就能生成一封用词严谨的邮件。

苹果眼中有了 AI 的打工人

这些被喷惨的宣传片,背后都是一种令人不安的价值流露:有了 AI,我们无需自己进行创造,甚至,还不需要有智商?

功利地来说,既然 AI 比我更多现代艺术,我穷尽一生都不可能了解世界上所有艺术作品,那我为什么还要去「沉淀」?

既然 AI 能帮遣词造句,能计算出最巧妙的措辞,那我还有必要自我鞭策,不断磨练一手好文笔吗?

听到我这些苦恼,主编安慰我说,其实没必要这样去比较。

如果说以前的人类想要有高质量产出,那免不了要进行大量的输入,通过知识和见闻的沉淀,还要经过不断练习和苦心经营,过程就像是蚌壳孕育珍珠。

AI 改变了这个过程,它懂世界上一切知识,因此输入的过程变成一种「按需取用」,不必再「养兵千日」。

但这不意味着人类无需再去积累和沉淀,如果一个人不去追求知识,那最后,他很可能连要朝 AI 输入什么内容,都无从下手。

如同那个被我用在文章的现代建筑,如果我对艺术毫无了解,我很可能无法将其从那几个 GPT 提供的备选中挑出。

这也是为什么即使每个人在互联网时代都坐拥「知识」宝库,但真正能言之有物的意见领袖,依旧凤毛麟角。

新闻学界也认为,即使未来 AI 新闻大行其道,机器人也永远无法超越人类,那就是我们作为人的经历,那些是我们在现实中切身体会得到思考。

AI 能站在前人的思维模式上分析,按部就班,但灵感的火花很难被计算。创造本身就是一场实验,混合每个人都独一无二的阅历和思维方式,最终才有可能产生独一无二的见解和创造。

就像是一台全新的手机,AI 只能从站在一个定死的标准衡量它的配置,而亲自上手摸过用过的人类,才能真正告诉你藏在参数背后的实际体验。

也就像这篇文章一样,虽然零零散散谈了很多,但都是我内心的想法,或许不够严谨,但起码足够鲜活,也是机器人所不能具有的体验。

相关文章

猜你喜欢

成员 网址收录40387 企业收录2981 印章生成231910 电子证书1025 电子名片60 自媒体46877